2020年12月29日,一場被媒體冠以“美國半導體企業剽竊中國技術”名號的官司,在中國香港打響。

對,你沒看錯,是美國“剽竊”中國技術,而且是半導體技術。

官司的發起方是國內離子注入機的龍頭——凱世通,被告則是美國的AIBT。

后者可不是什么名不見經傳的野雞小公司,而是當前的行業全球第三。

而官司的起因,據公開報道,是AIBT向凱世通購買了先進離子注入機的技術,并且協定在3年內必須從凱世通購買設備組件。

但是AIBT卻直接逾越凱世通,與上游零部件供應商簽訂單。凱世通在針對此違約事項與AIBT多次主動溝通無果后,向其正式提起訴訟。

從正式內容來看,媒體的報道有些許錯誤。

因為AIBT已經被中國臺灣企業漢民集團收購,總部也搬到了臺灣,不是“美國企業”。

另外從性質上看,“剽竊”這個詞也不太恰當。當然,侵犯知識版權的事是板上釘釘的。

AIBT剛發布的新一代離子注入設備,也因此面臨著停產等風險。

可能有人會問,國產離子注入機已經這么強了 ?

但可能更多人想問,離子注入機是什么?

1

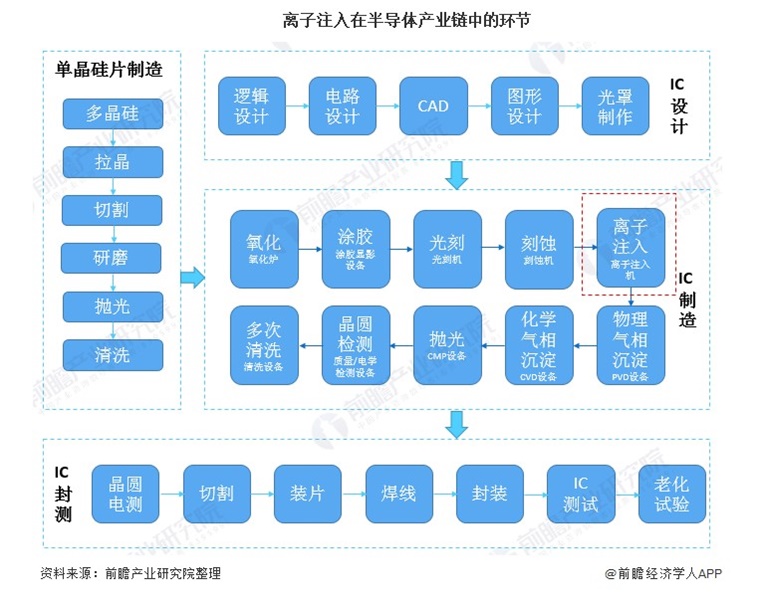

芯片制造可以分為10個關鍵環節,分別是氧化、涂膠、光刻、蝕刻、離子注入、物理氣相沉淀、化學氣相沉淀、拋光、晶圓檢測、清洗。

離子注入是必不可少的環節,可以簡單理解成,向純凈的單晶硅片里摻雜一些雜質。

可能有人很奇怪,千辛萬苦把沙子做成99.999999999%的純硅片,為什么又要往硅片里摻雜質?

回答這個問題,首先要厘清半導體的概念。

雖然在現在的大眾語境下,半導體基本被等同于集成電路,“半導體產業”等同于芯片產業,但從原義上說,半導體實際上指的是一大類物質,即常溫下導電性能介于導體與絕緣體之間的材料。

眾所周知,身邊那些通常情況下不導電的物質,比如橡膠、玻璃、陶瓷等,我們都稱之為絕緣體;而金、銀、銅、鐵等金屬物質則是導電的,稱為導體,可以簡單地把介于導體和絕緣體之間的材料稱為半導體。

半導體之所以有用,就是因為它的這種介乎導電與不導電之間的性質。

但問題在于,純凈的硅在室溫下,導電率是很小的,接近于絕緣體。同時,一整片的硅片也無法控制其電流走向,所以要在特定的地方摻入雜質,改變其導電率和導電性質。

簡單類比一下,光刻機相當是在晶圓上“畫出”電路圖,刻蝕機則是把畫好的電路圖“雕刻”出來,而摻進雜質則是讓這些雕刻好的圖案變成能導電的“電路”。

過去,讓硅片摻入雜質通常采用的是擴散工藝,也就是將需要的雜質和硅片一起放在高溫環境中,利用粒子從濃度高處移向濃度低處的原理,使雜質自然擴散到硅片中。

但隨著芯片制程工藝不斷上升,集成度越來越高,尺寸越來越小,雜質在硅片中擴散的濃度、深度和分布范圍都需要更精確地控制,所以小尺寸的芯片現在都采用離子注入工藝。

相比于擴散,離子注入的優點有很多,包括可以精確控制摻雜濃度和摻雜深度、可以獲得任意的雜質分布、雜質濃度的均勻性和重復性好、摻雜溫度低、沾污少、無固溶度極限。

可以說,離子注入的技術高低,決定了芯片上器件成型后的性能強弱。

2020年,全球集成電路離子注入機市場規模僅18億美元左右,在晶圓制造工藝設備市場中占比只在3%左右,但卻與光刻機、刻蝕機和鍍膜機并稱四大核心裝備,正是因為其重要性。

前面提到,離子注入有許多優點,但其缺點也非常顯著,首先是用高能雜質離子轟擊硅片,如果控制不好,可能會使硅片晶格產生損傷,甚至失去晶體特性。另一個缺點對于我國更加顯著,那就是晶體注入需要非常復雜且昂貴的機器,技術門檻很高。

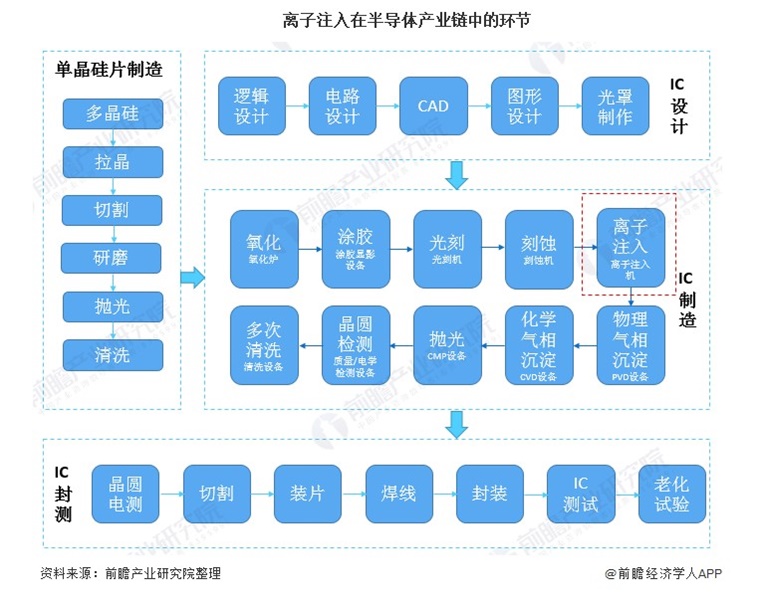

總的來說,離子注入機包括離子源、離子引入和質量分析器、加速管、掃描系統和工藝腔5個部分組成。

雖然看上去只有“區區”5部分,但是僅離子源就包括了下面這么多東西,整個系統的復雜程度可想而知。

系統復雜還在其次,其內部運作的工序也十分繁瑣,蘊藏大量難點,比如晶片在不同機器間傳遞容易碎裂、束流穩定性不足、離子源壽命不足、冷卻達不到指標、晶片可能被擊穿等等,對機器技術指標有極高要求。

過往,這個領域處于美國絕對壟斷之下。

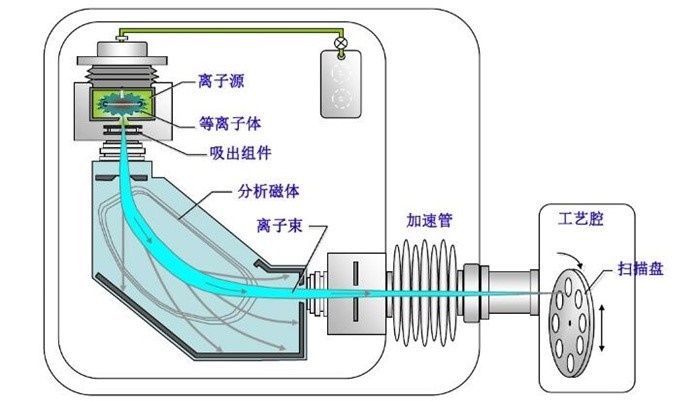

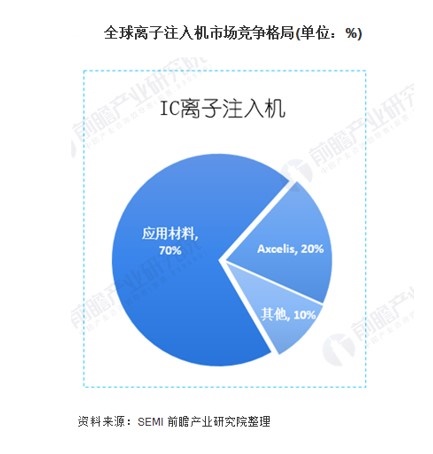

其中應用材料公司1家就占去了70%的市場份額,其次為Axcelis(亞克士),占據了近20%的市場份額。

根據不同的用途,離子注入機又按照不同的能量和束流指標,分為低能大束流離子注入機、高能離子注入機和中低束離子注入機。

在芯片制程越來越小的情況下,離子注入的深度要求也在相應減少,用于淺層摻雜的低能大束流離子機越發成為主流。

據Gartner數據披露,低能大束流離子注入機占離子注入機市場總份額的61%,中低束流離子注入機和高能離子注入機分別占20%和18%。

在這個細分市場,壟斷程度更高。目前用量最大的低能大束流離子注入機主要由3家龍頭企業掌控,包括市占率40%的應用材料、市占率32%的Axcelis。

還有就是我們開頭提到的AIBT,市占率也有25%。

這么一家業內數得上號的巨頭,為什么會陷入“剽竊”中國技術的風波?

2

有意思的是,這輪訴訟中的2家公司,其實頗有淵源。

以陳炯為首的凱世通5位創始人,實際上也是AIBT的創始團隊,全部是世界一流的離子注入設備專家。陳炯還是AIBT的首席技術官,技術實力相當扎實。

1999年公司成立后,正是在陳炯的帶領下,AIBT成功開發了2代大束流離子注入機,打入集成電路制造廠商的28nm關鍵制程。

2009年,中國“02專項”調研組在硅谷找到了陳炯。

關于02專項,我們的文章之前已經做了詳細介紹。

簡單來說,國家在2006年提出了一項立足于未來15年,扶持高科技領域16個重大專項發展的規劃,也就是《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006--2020年)》。

關于芯片制造的“極大規模集成電路制造技術及成套工藝”項目就排在第2位,因此行業內將之稱為“02專項”,包括光刻機、蝕刻機、離子注入機等都包含其中。

國家高瞻遠矚的鼎力支持,加上國內經濟建設如火如荼,給半導體產業的前景提供了無限想象空間,陳炯團隊當即決定,回國發展,“大家從頭開始,打造一個屬于中國的高端裝備品牌”。

顯然,在技術上,這對他們來說并不難。從結果來看確實如此,能夠反過來對外出售技術就是明證。

不過在一開始,他們的起步并不順利。

在國際形勢還不嚴峻的情況下,國內外半導體廠商優先選擇的是國外設備。這種技術密集的行業,先發優勢極難動搖。

因此凱世通成立后,只能先從離子注入機的零部件入手,并且舍棄了創始團隊擅長的集成電路領域,轉戰技術相通,但是應用還是空白的光伏離子注入機市場,并且在這個市場做到了全球第1。

借著光伏的東風大獲成功后,適逢國內集成電路領域“國產替代”的熱度升起,凱世通又適時轉回自己的“老本行”。

根據前瞻產業研究院2020年的數據,國內離子注入設備市場規模為44.5億元,其中集成電路領域規模達43.2億元,絕大多數份額還屬于應用材料、Axcelis、AIBT這3家巨頭。

然而在那之后,國內設備商迅速突破。

首先是“國家隊”。作為央企中電科旗下專門負責離子注入機攻關的子公司,中科信在2021年宣布,已經成功實現離子注入機全譜系產品國產化,可為全球芯片制造企業提供離子注入機一站式解決方案,工藝段覆蓋至28nm。

實際上在更早的2018年,其28nm的產品已經進入中芯國際生產線。2020年6月15日,其12英寸中束流離子注入機順利搬入集成電路大產線。

相較而言,作為民企代表的凱世通技術和產業化水平似乎更勝一籌。

在業務上,凱世通是全球唯一一家全領域離子注入設備都覆蓋的公司,包括光伏、芯片、AMOLED、IGBT等等的離子注入機,他們都有業務。

2020 年凱世通獲得多個不同類型的 12 英寸低能大束流離子注入機和高能離子注入機訂單,集成電路離子注入機產品已進入客戶驗證階段。

2021年,凱世通自主研發的首臺低能大束流離子注入機和高能離子注入機,相繼通過國內主流12英寸晶圓廠的驗證和驗收。

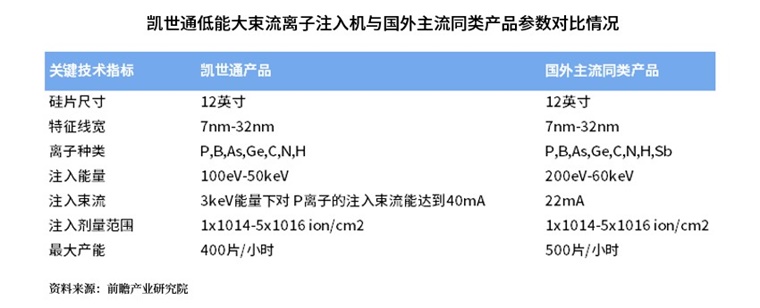

從其公布的技術指標上看,其低能大束流離子注入機所覆蓋的特征線寬、注入能量、注入劑量、最大產能等指標與國外主流同類產品已經基本相同,并且注入束流能達到國外主流產品的將近2倍。

此外,今年7月,其母公司萬業企業在回應投資者提問時透露,凱世通超越7nm離子注入平臺已通過客戶驗證并取得驗收。

還有消息稱,其集成電路離子注入機已突破3nm工藝,其主要參數均優于國外主流同類產品。

對于未來,根據《中國制造2025》的規劃,2025年半導體核心基礎零部件、關鍵基礎材料應實現70%的自主保障,這是一個巨大的空間。

盡管目前國內技術水平還比較落后,但巨大的蛋糕勢必成為本土企業突圍的動力。

前瞻網

| 歡迎光臨 機械社區 (http://www.odgf.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |